出雲への旅 (1/2)

過日、出雲大社(いづもおおやしろ)をメインに旅行に行ってまいりました。

昨年あまりの忙しさに主人と休みを合わせられなくて気づいたら年末に。

それで、お正月に半年に1回は休みを合わせて取ろう、ちゃんと休もうと決めて今回の旅行となりました。

初めてだったんです!出雲。大感動✨また必ず行きます(^^)

行く前の天気予報では毎日傘マークがついていたのですが、大雨の中で参拝しているのが想像出来ずカッパは用意しませんでした。

着いたらやはり晴天🌞しかも、桜が残ってました🌸

札幌から出雲までは直通便がないので、今回は羽田経由で。着いたら16時。

使いやすい時間の乗り継ぎ便が無くてもったいないので、次回は大阪経由かな。

レンタカーでまずは、岩滝仏宝堂さんへ。

稲佐の浜の海水には、神々が宿ると言われる特別な力があるとされ、その海水入りなどのオリジナル販売されている出雲香を求めに伺いましたが、お店の方がお話好きなおじさまで(^^)

500万の仏壇見せてあげる~などなど、止まらない。確かに美術館級でした。

歴史ある地域なので、お仏壇もとても大きいものが展示されていましたよ。

そして、壊れそうになっているお位牌の補修などもされていて、個人情報だから裏面は見せられないけど陸軍少将の方のだよ~と。長い戒名とお位牌の大きさに驚きでした。

北海道から来たと伝えるとファイターズ話が止まらず。ドームよりエスコンが雰囲気良いよね~と私より詳しかったです(^^) 帰りにはわざわざ駐車場まで送りに来て下さり、スタートから出雲に歓迎された心持ちになりました(^^)

香炉的なものがないかなぁと、陶器店に立ち寄りましたが無くて。良い時間になったのでホテルへ。

宿泊したホテルでは拝殿より中の八足門(本殿の前)にて特別参拝ができる(ガイドさん付き)イベント中でしたので、せっかくなので翌日の予定を調整して参加することにしました。ラッキー✨

早朝、稲佐の浜に御砂をいただきに。

雨の予報はどこへやら。眩しい朝日です。

旧暦の10月、出雲大社では全国の神様が集って“神議り(かみはかり)”という会議が行われると伝えられています。

この会議は「神在祭」といわれ、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)のもとに全国の八百万の神様が集まるとされ、参加する神々は、出雲大社の西約1キロにある「稲佐の浜」で迎えられたのち、大社境内まで向かうとされています。弁天さまにお詣りし、その浜の御砂をいただきます。

早朝からゴミ拾いの活動されていて、とても気持ちよいビーチでした。

ホテルに戻り朝食、チェックアウト後にツアー開始。

遠くからでも見える国旗が90畳の大きさですよとか、出雲大社には66羽のうさぎがいるよー(出雲大社の御祭神 大國主大神が因幡の白兎を助けたから)とか、ガイドさんならではの解説も楽しかったですよ🐇

あ、ガイドさんの甥っ子さんがコンサドーレの選手だそうで、応援に札幌にお越しになられている方でした。練習グランド等に詳しい方でビックリです(^^)

全国でも珍しい下り参道を進み、祓社にてお清め。

ムスビの御神像を見上げて、手水舎、四の鳥居へ。

日本で最も古い銅の鳥居。たくさんの方がご利益をいただくのに触るので色が変わっているそうです✨

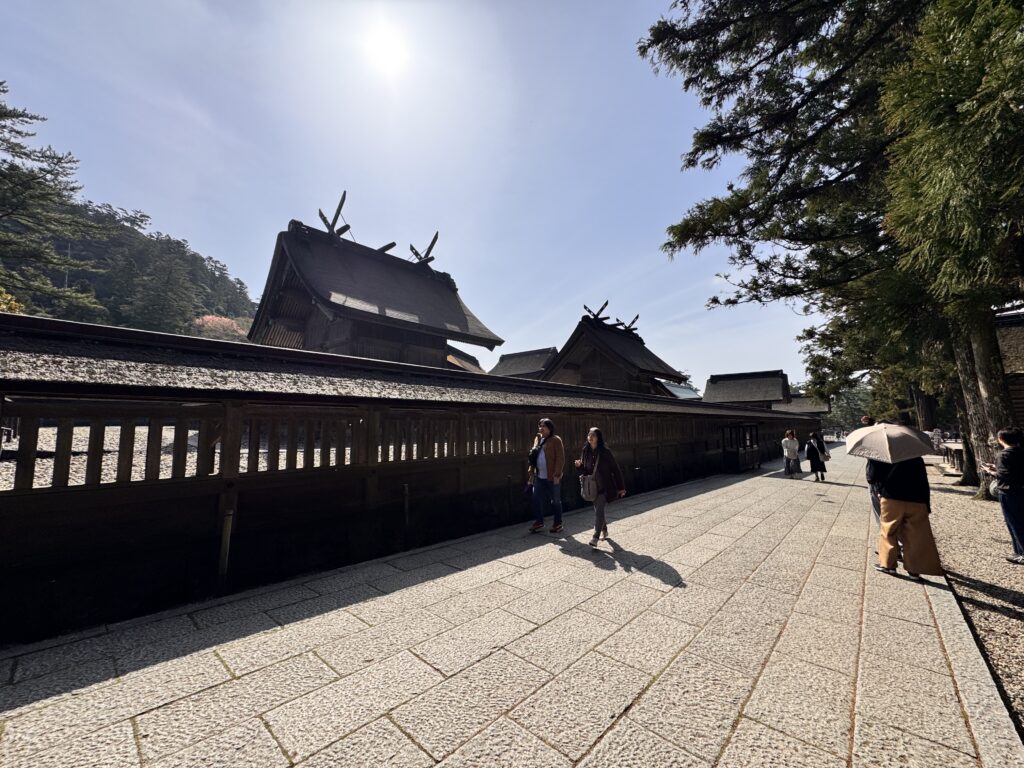

八雲山を背にした境内。数千年の歴史を持つ神殿が厳かに建っています。まさに荘厳。

まずは拝殿に参拝。

拝殿の奥は御本殿です。高さ24メートルで、日本最古の神社建築様式の大社造です。国宝✨

十九社は10月に全国から八百万の神々が集まった時のお宿。東西にあります。

ご滞在の7日間は東西にある十九の扉が全て開かれるそうです。

御本殿の裏に向かいながら振り返ると、より御本殿の大きさに感動です。

角を過ぎると一気に空気が変わる❣️森厳な空気が漂い、より透明。明らかに神聖な場所。

ふわぁ~っと心地良い風が通り抜け、そこに素鵞社です✨✨

やっと来れました🥹

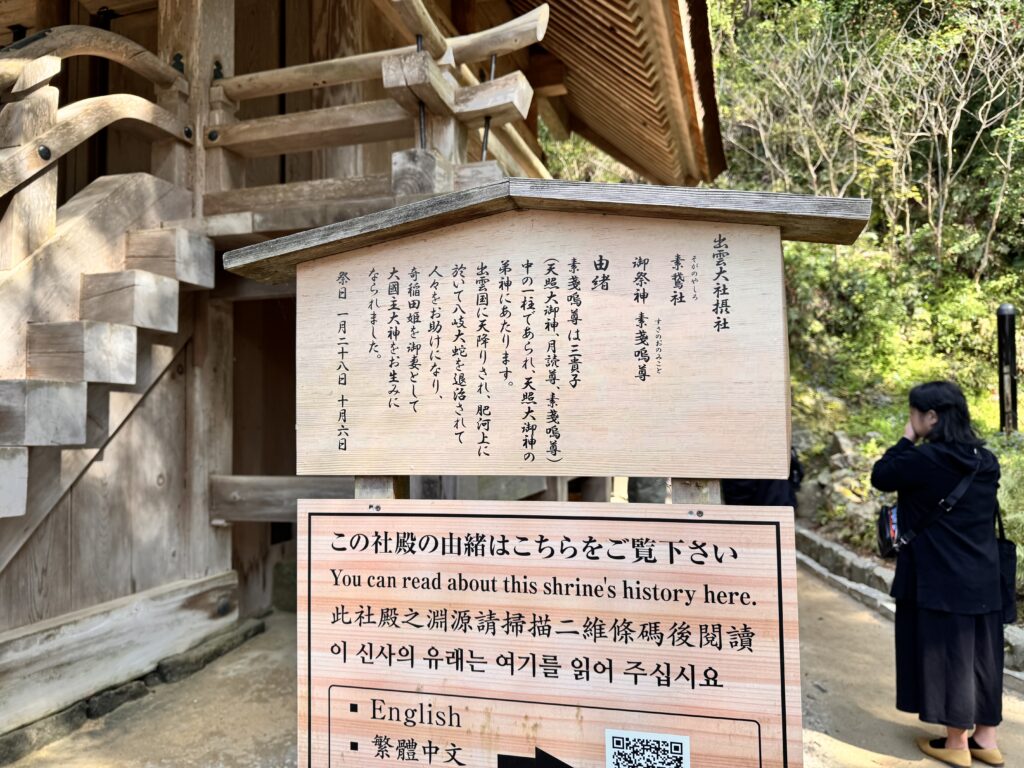

出雲大社御本殿を後方から見守る「素鵞社」は、お父様の素戔嗚尊が祀られています。

そして、背後には八雲山という霊山で山こそが御神体(禁足地)。

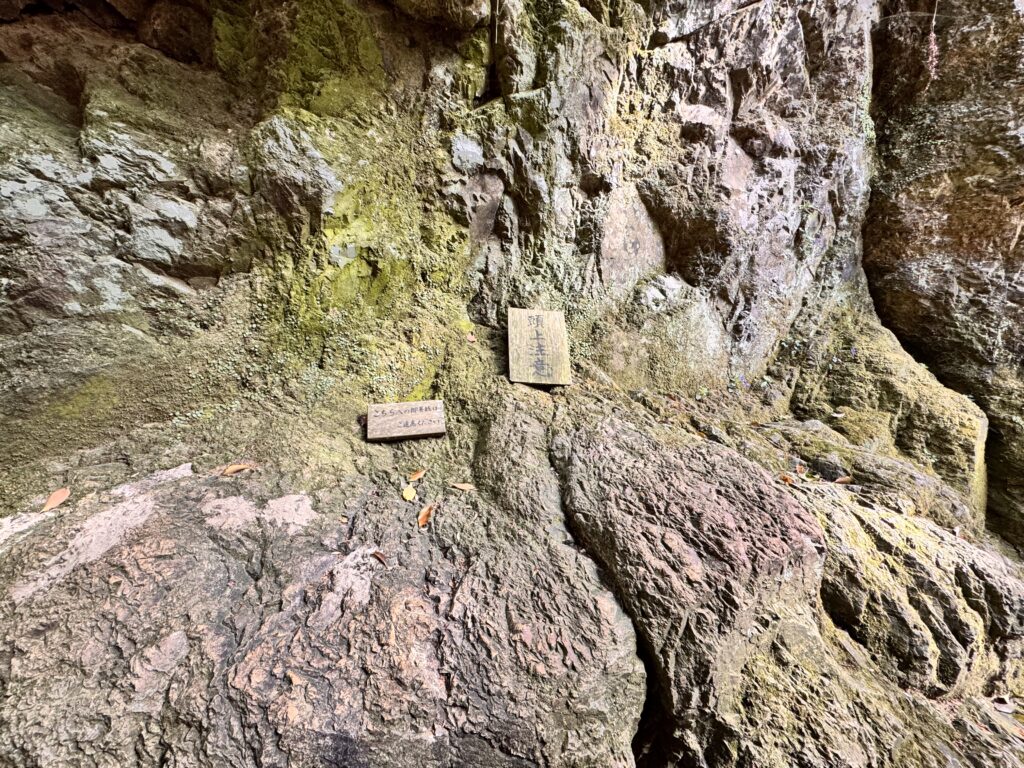

強烈なパワーという、大きな岩が剥き出しになっているところにも参拝。

ここで稲佐の浜でいただいてきた御砂を奉納。そして御砂をいただいて帰ることができます。

御本殿の裏側ではうさぎのお詣り姿にほっこり。

西側の遥拝場へ。

ここが、稲佐の浜から上陸される神々をお迎えする大國主大神の正面になるそうです。

最後にあの有名な大しめ縄のある神楽殿へ。

大きいのだろうとは思っていましたが…😳

長さ13M、5.2トン。圧巻ですよね〜。畳90畳という国旗もここからでした!

ご結婚の写真撮りをされている方も。おめでとうございます✨

神祜殿(宝物殿)も見学させていただきました。

感動が止まらず、何度も来ないと落ち着いて見られないと思ったほどでした。

出雲大社を後にし、歩いてすぐの命主社(いのちのぬしのやしろ)へ。

正式名称は「神魂伊能知奴志神社(かみむすびいのちぬしのかみのやしろ)」で出雲大社の摂社です。

樹齢約1000年というムクの巨木に圧倒されました。神がかってますよね✨板状の根は温かかったですよ。

まだ葉が出てませんでしたが、夏には葉が生い茂るそうです。

社殿が建つ前は、現在の社殿の後ろにあった巨石を信仰の対象としてそうです。

寛文5年(1665年)の出雲大社御造営の時にこの巨石を石材として切り出そうとしたところ、下から銅戈(どうか)や銅鐸(どうたく)が出土して、古くから深く信仰されていた神社だったのがわかったそう。

社殿の裏には巨石があった場所とされる真名井遺跡が、そしてその奥の竹林に磐座が鎮座していました。

3人組の女性が「たしかこっちよ~」「あったぁ!」とお詣りされ、私も恩恵に預かれました(^^)

お昼時となりました。

出雲と言えばお蕎麦ですよね。門前はどこも大行列でしたので、地元の方々に人気のお店へ。

割子(わりご)と呼ばれる丸い漆器にそばを盛り、薬味とそばつゆを直接かけます。

割篭(わりかご)」が語源だといわれ、使い捨ての弁当箱だったようです。何度も繰り返し使えるように漆器に変え、洗いやすい丸い形にし、さらに慶弔の席でも使えるよう朱塗りにして現在の形になったそうです。

3枚で一人前ですが、1枚よりできるそうで、向かいに座られたお子様連れご家族は3人で18枚!とご注文されていました。

私は玉子、とろろ、大根の具をのせた変わりそばに。

出雲の蕎麦は、江戸時代前半から続くといわれるほど古い文化とのこと。挽きぐるみと呼ばれるそば粉を使って打つのも特徴で、そばの殻がついた玄そばを石臼で挽くので色が濃い、香りや風味が強いお蕎麦でした(^^)

続いて、旭日酒造さんへ。

出雲大社の御神酒を奉納されている酒屋さんです。お店の方が旭川ご出身でまたまた北海道とのご縁ある方。ビックリでした(^^)

「八千矛」ゲットです🍶

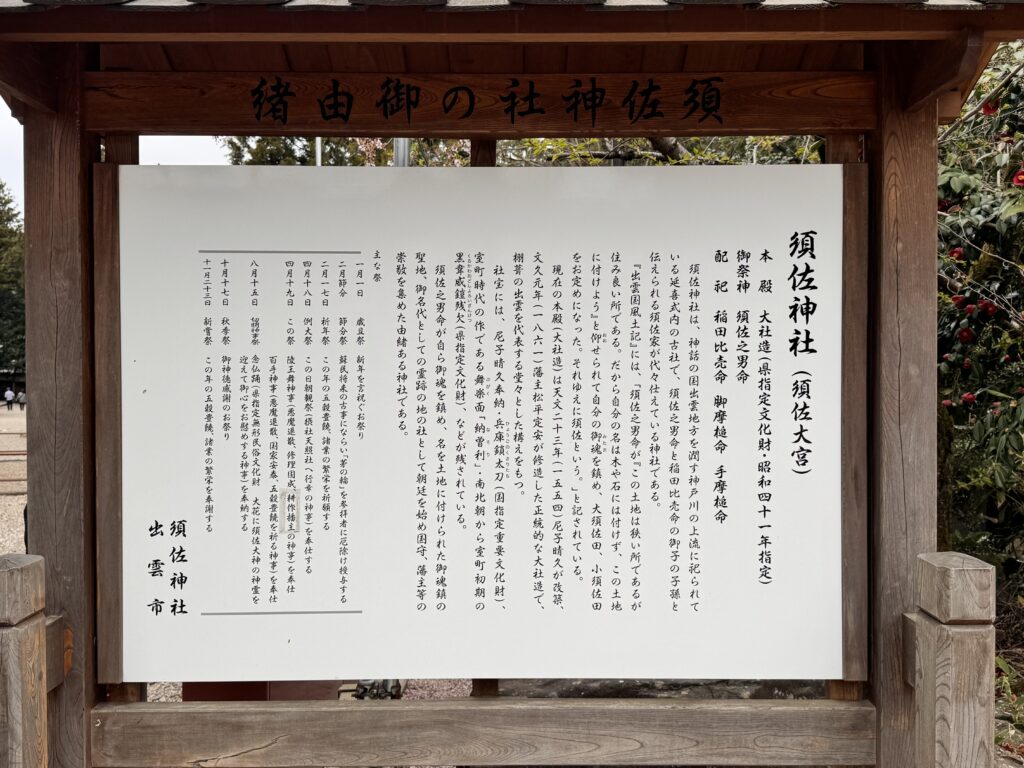

移動し須佐神社へ。

七不思議がある須佐之男命の御魂鎮めの御社。

本殿裏には樹齢1300年を超える杉の巨木が✨

ご神木の根に触れ、その生命力をいただきました。ここでも圧倒されましたよ☺️

お宿に向かう途中、「中国一の樹齢700年 椨」という看板に目が👀

それはUターンしますよね〜。

椨というのは、お線香の糊材として使用される木なんです✨

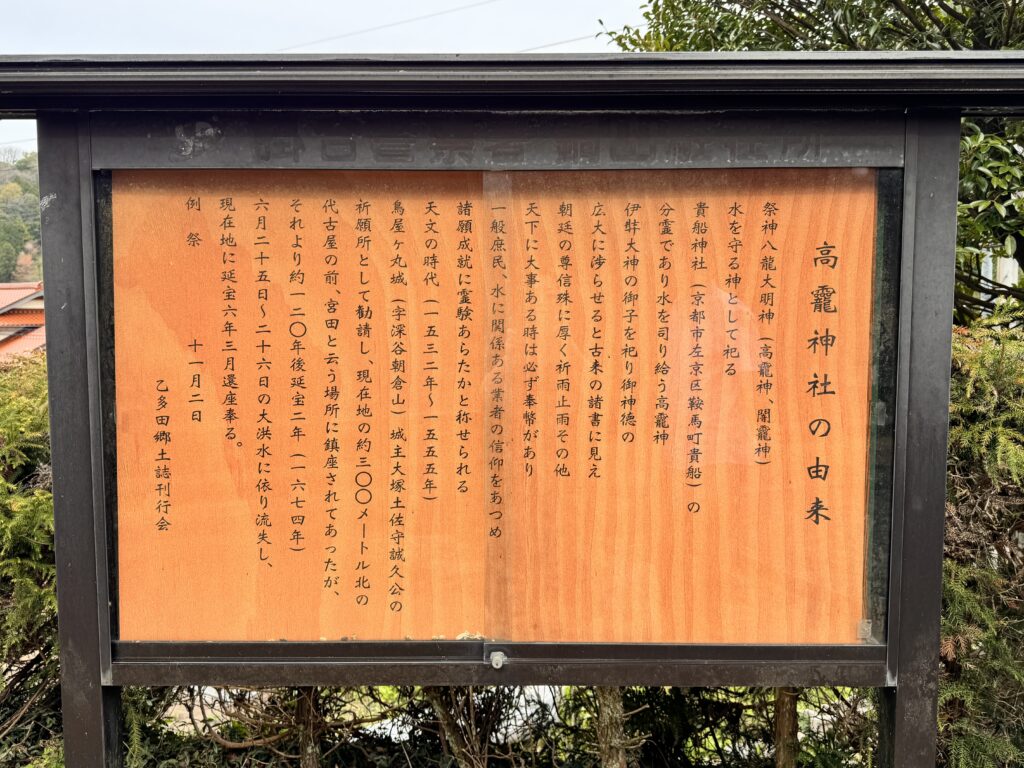

なんとこちらの高龗神社(たかおじんじゃ)は水を守る神が祀られていました。そのため、水に関わる業者の信仰もあつい神社のようです。驚きました。私のお線香作りには椨とお水は必須なんです!

有難く拝んで参りました。

たくさんの驚きのタイミング(?)引き寄せ(?)必然(?)導き(?)、なんと言えば良いのか分かりませんが、祝福されていると感じた二日目は玉造温泉でゆったりです♨️

【次回へつづく】